|

Ortstafelstreit

Zur

Geschichte des Ortstafelstreites:

http://www.historisch.apa.at/cms/apa-historisch/dossier.html?dossierID=AHD_19720406_AHD0001

Umfassende Information unter:

http://www.ortstafel.at/

Sicht aus

der Gesetzeslage:

http://www.austria.gv.at/site/3515/default.aspx

27.

August 2006

Grandiose Lösung vom Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider.

Das die

etwas kleineren Ortstafeln diskriminierend sein sollten, ist glatter Unsinn.

Wenn diese Tafeln der StVO nicht entsprechen sollten, so sind sie nicht die

Einzigen.

|

Bin ich noch in Österreich oder

nicht? |

|

Das ist eindeutig. |

Die

untenstehenden Fotos wurden am 27. August 2006 im Tullner Feld aufgenommen und

diese Orte sind zu 100% deutschsprachig.

|

Michelndorf

B1 zwischen Tulln - St. Pölten |

Michelndorf

B1 zwischen Tulln - St. Pölten |

|

Hankersfeld

B1 zwischen Tulln - St. Pölten |

Weinzierl

B19 zwischen Tulln - Tausendblum |

29.

März 2006

Wenn ein

Führerscheinbesitzer eine Ortstafel im In- oder Ausland nicht als Ortstafel

erkennt, so gehört ihm der Führerschein entzogen. Eine Vorführung zum Amtsarzt

wäre anzuraten, da die "Verlässlichkeit" in Frage gestellt ist.

Verlässlichkeit ist die Voraussetzung zum Erwerb eines Führerscheines. Ist diese

Voraussetzung nicht mehr gegeben, muss von Amtswegen der Führerschein eingezogen

werden! Es gibt auch keinen Führerschein, der nur für bestimmte Orte gilt.

Verwunderlich ist, dass angeblich der Präsident des VGH dieses geistige

Fehlverhalten des Autolenkers als Anlass nimmt, die Debatte um die Ortstafeln

voranzutreiben.

Ein

Führerscheinentzug und eine saftige Verwaltungsstrafe für "Verarschung"

der Behörden ist eher angebracht.

18.

Jänner 2006

|

Ich kenne mich zwar geschichtlich zu

diesem Thema sicher nicht aus, aber im Artikel 7 steht nichts von Ortstafeln.

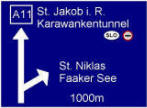

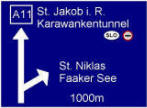

Im EU-Raum sind viele Grenzkontrollen

weggefallen, so tragen zweisprachige Ortstafeln beim Autofahrer sicher nicht zur

Klärung des eigentlichen Standortes bei. Wenn z.B. ein Tourist in eine Gegend

mit zweisprachigen Ortstafeln

nahe der Staatsgrenze kommt, so stellt sich ihm sicher die

Frage, in welchem Land er jetzt wirklich ist.

Um auf den Artikel 7 zurückzukommen. Im Abs.

3 werden

... Bezeichnungen und Aufschriften topographischer Natur

... sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache verlangt. |

|

Nachhilfe

für den VGH

|

Die

Topografie oder Topographie ist das Teilgebiet der Kartografie, das

sich mit der Vermessung, Darstellung und Beschreibung der Erdoberfläche und der

mit dieser fest verbundenen natürlichen und künstlichen Objekte befasst.

Hier ein Auszug aus Meyers Lexikon:

Die geographische Lage, bei

Siedlungsplätzen die großräuml. Verkehrslage, z. B. Küsten-, Ufer-, Passlage.

Die topographische Lage wird

dagegen von kleinräuml. Eigenschaften bestimmt, z. B. Berg-, Tal-,

Sporn-, Insellage.

|

Vereinfacht erklärt:

... Bezeichnungen und Aufschriften topographischer

Natur ...

Eine

Ortsbeschreibung findet nicht durch eine

Ortstafel statt. Eine Ortstafel ist auch keine Geländeskizze oder

Landkarte. Auf einer Ortstafel befindet

sich nur ein Namenwort, also der Name des Ortes, quasi ein Namensschild.

Namenschilder haben auch Feuerwehr und Bundesheer.

Abs. 3 bietet die Grundlage, um Abs. 4

erfüllen zu können (...

nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in

diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie andere

österreichische Staatsangehörige teil.).

Eine Beschreibung

ist etwas Erklärendes, eine Informationsquelle. Darunter sind zu verstehen

z.B.: Hinweisschilder, Informationstafeln, Warntafeln, Orientierungshilfen, usw. Diese Hinweisschilder, die es in deutscher Sprache

gibt, sollten in den entsprechenden Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des

Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder

gemischter Bevölkerung auch in slowenischer oder kroatischer Sprache

vorhanden sein.

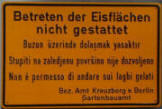

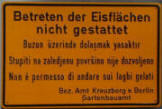

Hinweisschilder (die etwas erklären):

Eine Ortstafel gibt nur den Namen des Ortes an und erklärt nichts, auch nicht seine

topographische Natur (Eigenart).

Ihr persönlicher Name erklärt auch nichts, aber z.B.

ihre Berufsbezeichnung, Familienstand, Kontoauszug, usw. gibt Aufschluss über

ihre Person.

Aus dem RIS entnommenen Version

vom 25.10.2001

Artikel 7.

Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten

|

1.

|

Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und

kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark

genießen dieselben Rechte auf Grund gleicher Bedingungen wie alle

anderen österreichischen Staatsangehörigen einschließlich des

Rechtes auf ihre eigenen Organisationen, Versammlungen und Presse in

ihrer eigenen Sprache.

|

|

2.

|

Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder

kroatischer Sprache und auf eine verhältnismäßige Anzahl eigener

Mittelschulen; in diesem Zusammenhang werden Schullehrpläne

überprüft und eine Abteilung der Schulaufsichtsbehörde wird für

slowenische und kroatische Schulen errichtet werden.

|

|

3.

|

In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des

Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder

gemischter Bevölkerung wird die slowenische oder kroatische Sprache

zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. In solchen

Bezirken werden die Bezeichnungen und Aufschriften topographischer

Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache wie in Deutsch

verfasst.

|

|

4.

|

Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und

kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark

nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in

diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie andere

österreichische Staatsangehörige teil.

|

|

5.

|

Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der

kroatischen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre

Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten. |

|

Der Kärntner

Ortstafelstreit

von APA - Austria Presse Agentur

|

Eigentlich wäre es 1972 "nur" um die

Erfüllung von Artikel 7, Punkt 3 des Staatsvertrages von 1955 gegangen:

"In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und

der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung

wird die slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen

als Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen

und Aufschriften topographischer Natur sowohl in slowenischer oder

kroatischer Sprache wie in Deutsch verfasst."

Die Frage nach einer slowenisch-deutschen

Zweisprachigkeit der Ortstafeln in jenen Orten (Unter-)Kärntens, in

denen mehr als 20 Prozent der Bevölkerung slowenischer Muttersprache

sind, schlug aber hohe Wellen in Innenpolitik und Gesellschaft - und

sorgt auch mehr als 30 Jahre später noch immer für innenpolitische

Kontroversen. |

1972 lud Bundeskanzler Kreisky die Interessens-vertreter und

Bürgermeister

|

©

APA-IMAGES/ORF Fernseharchiv/Kern |

|

|

DIE VORGESCHICHTE

Schon zwischen den Jahren 1968 und 1972

war es vereinzelt zu "Schmieraktionen" seitens slowenischer Gruppen

gekommen, die ihr Recht durchsetzen wollten und die slowenischen

Ortsbezeichnungen in Nacht- und Nebelaktionen anbrachten.

Deutschnationaler Gegenpol zu den slowenischen Gruppierungen waren der

Kärntner Heimatdienst (KHD) und der Kärntner Abwehrkämpferbund, die

schon seit den 60er Jahren vehement vor einer kommunistischen

(=jugoslawischen) Bedrohung aus dem Süden im Form der Kärntner

Slowenischen Minderheit warnten.

Als Bundeskanzler Bruno Kreisky (S) und

der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Hans Sima 1972 begannen, nach einer

Lösung der Minderheitenfrage in Kärnten zu suchen, verschärfte sich der

Konflikt zwischen der deutschsprachigen Kärntner Mehrheitsgesellschaft

und der slowenischsprachigen Minderheit zusehends.

Als offizieller Beginn der

Ortstafelgespräche gilt der 6. April 1972. Der Rat der Kärntner Slowenen

und der Zentralverband slowenischer Organisationen sandten Vertreter zu

Gesprächen mit Bundeskanzler Kreisky nach Wien. Daraufhin wurde eine

Kommission gebildet, die "von nun an regelmäßig sämtliche mit der Frage

der Minderheiten in Kärnten zusammenhängende Probleme erörtern" sollte.

"Dieser Kommission werden außer dem Bundeskanzler die jeweils fachlich

betroffenen Regierungsmitglieder sowie Vertreter der Kärntner

Landesregierung und Sprecher der slowenischen Volksgruppen angehören",

berichtete die APA im Anschluss an das Treffen. |

|

| Bundeskanzler

Bruno Kreisky begrüßt die Diskussionsteilnehmer. |

| © APA-IMAGES/ORF

Fernseharchiv/Kern |

| |

|

| Ein Blick in

die Gesprächsrunde in Wien. |

| © APA-IMAGES/ORF

Fernseharchiv/Kern |

|

|

DER ORTSTAFELSTURM

Das Ortstafelgesetz, das von der

damaligen sozialistischen Mehrheit im österreichischen Parlament am 6.

Juli 1972 beschlossen wurde, sah topographische Aufschriften in

deutscher und slowenischer Sprache überall dort vor, wo mehr als 20

Prozent der Bevölkerung bei der Volkszählung 1971 Slowenisch als

Muttersprache angegeben hatten. Das Gesetz listete damals 205

Ortschaften auf, verteilt auf die Bezirke Wolfsberg, Völkermarkt/Velikovec,

Klagenfurt-Land/Celovec-deela, Villach-Land/Beljak-deela und Hermagor/mohor.

Gleich nach der Aufstellung der ersten

zweisprachigen Schilder Ende September 1972 begann aber der so genannte

"Ortstafelsturm". Bis zum 10. Oktober 1972 - dem Jahrestag der Kärntner

Volksabstimmung von 1920, an dem sich die Mehrheit der Kärntner für

einen Verbleib Südkärntens bei Österreich entschieden hatte - gab es

praktisch keine zweisprachige Ortstafel mehr im Kärntner Unterland.

Am 14. Oktober begann die

Straßenverwaltung mit der neuerlichen Aufstellung - bis Ende des Jahres

wurden auch diese fast gänzlich gewaltsam entfernt oder die slowenischen

Aufschriften beschmiert. Die jugoslawische Regierung registrierte die

Vorgänge in Kärnten mit Besorgnis und forderte von Österreich die

Durchsetzung von Artikel 7 des Staatsvertrages.

DAS

VOLKSGRUPPENGESETZ

ÖVP und FPÖ sprachen sich gegen die

Gewaltmaßnahmen aus, forderten aber eine "geheime Spracherhebung", um

genauere Zahlen zur Größe der slowenischen Minderheit zu erhalten. Diese

"Volkszählung besonderer Art" wurde am 14. November 1976 im gesamten

Bundesgebiet durchgeführt. Auf Seiten der slowenischen Verbände traf die

"geheime Spracherhebung" als Voraussetzung für die Aufstellung von

zweisprachigen Ortstafeln auf große Ablehnung, da der Staatsvertrag

allen Minderheiten diese Rechte einräumte, ohne Berücksichtigung ihrer

tatsächlichen Größe. Ein bereits 1973 eingesetztes Kontaktkomitee sollte

zu einer Lösung des Gesamtkonfliktes in der Ortstafelfrage führen.

Das im Sommer 1976 erlassene

Volksgruppengesetz stellt eine Art Durchführungsverordnung für die im

Staatsvertrag verankerten Minderheitenrechte dar. In diesem von allen

Parteien im Parlament getragenen Gesetz wurde die so genannte

25-Prozent-Klausel festgelegt, wonach in allen Gemeinden, in denen sich

mehr als ein Viertel der Bevölkerung zur slowenischen Volksgruppe

bekannte, Ortstafeln in beiden Sprachen angebracht werden sollten.

Dadurch blieben nur mehr 91 Orte übrig, von denen im Endeffekt nur 60

zweisprachige Ortstafeln erhielten.

Die im Volksgruppengesetz

festgeschriebene Einrichtung eines Volksgruppenbeirates sollte der

Beratung der Bundesregierung und der Bundesminister in

Volksgruppenangelegenheiten dienen. Die beiden Slowenenverbände (der

christlich orientierte Rat der Kärntner Slowenen/Narodni svet korokih

Slovencev und der Zentralverband slowenischer Organisationen/Zveza

slovenskih organizacij na Korokem in der Tradition der Partisanen)

boykottierten diesen allerdings und erst 1989 wurde der Beirat

slowenischerseits beschickt.

Der Ortstafelstreit war damit aber nicht

zu Ende. Die 25 Prozent-Regelung wurde am 13. Dezember 2001 vom

Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Unter Berufung auf den Staatsvertrag

und die dort geregelten Minderheitenrechte setzten die Höchstrichter die

Grenze bei zehn Prozent fest. Die Umsetzung dieser Entscheidung ist

ausständig. Eine von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (V) im Jahr 2002

eingesetzte "Konsenskonferenz" blieb ohne Ergebnis. |

|